研究概要

研究代表メッセージ

長谷川直子

お茶の水女子大学

近代的な気象観測(例えば気温を測る温度計などを用いた観測)が行われる前の気候は、「気温何℃」、「降水量が何mm」といった観測値として知ることができません。しかし気候の指標となる様々な代替データ(プロキシ)を用いて、その気候環境を推定することができます。

プロキシの一つの例が木の年輪です。木の成長は気温や降水量に左右されます(実際には樹種や地域によってどのような気候要素に左右されるのかの多様性があります)。樹齢の長い木の年輪を使えば、毎年の気候環境を長い期間にわたって知ることができます。

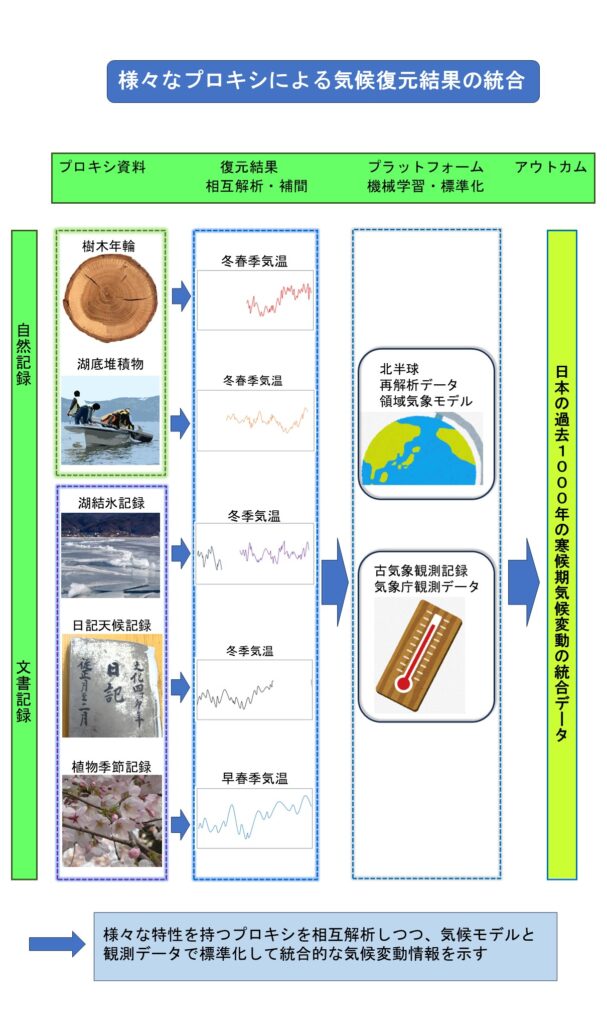

私たちの研究プロジェクトでは、この年輪をはじめとした、過去の気候を推定できる様々なプロキシ(年輪、湖底堆積物、様々な種類の文書記録など)を用いて、日本の気候環境を詳細に復元することを試みます。年輪、湖底堆積物、文書記録といった異なるプロキシを用いた復元は、それぞれ分析方法が異なるので、異分野間の学際研究になります。

木の年輪や堆積物による気候復元はこれまでにも行われてきていますが、生物活動の盛んな暖候期(1年のうち、暖かい半年を指します)の復元が中心となっています。しかし、寒候期の復元があまり行われていません。

本プロジェクトでは、湖の結氷記録など、冬の気候を復元する指標となる長期データを扱うため、これまでの研究とは異なり、冬から春の時期の気候を500年以上にわたって年単位で復元することを目指しています。このプロジェクトが成功すれば、これまでにあまり知られていなかった、日本の過去500年以上にわたる冬から春の毎年の気候変動がどのような状況だったのかを詳細に知ることができるのです。

研究概要

本研究プロジェクトでは、過去数百年を対象に,日本全域の寒候期気候変動を,湖水結氷記録,樹木年輪分析,湖底堆積物化学分析,植物季節記録,日記天候記録といった複数の代替記録(マルチプロキシ) の相互解析と,古気象観測記録とグローバルな気候データを用いた統合解析によって明らかにします。

これまでの同時代の気候復元は暖候期の復元が中心で,寒候期に着目した研究はほぼ見当たりません。日本には年単位の湖結氷記録や日単位の日記天候記録など寒候期の気候を復元できるプロキシが多数存在します。そこで本研究ではこれまで各プロキシ別々に行われることが多かった気候復元を、横断的・統合的に解析し,日本全域の寒候期の気候を数百年にわたり高分解能で明らかにすることを目指します。